はじめに

「なんでウチの家、全然売れへんのやろ…」

「ネットに出してるのに、反応がない…」

そんなご相談を受けるたびに思うのは、

“売れない家”には、売れない理由があるということ。

でもその原因を解消できれば、“売れる家”へと変えることは可能です。

この記事では、京都・滋賀エリアでの売却支援を行う「京滋リアリティ」が、

家を“売れる状態”に変えるための5つの工夫を、会話形式と豆知識付きでご紹介します。

👉 売却の基本をまだ把握していないという方は、まずはこちらをご覧ください

写真の“映え”が売れる家を決める

え、写真だけでそんなに違うんですか?

実は“9割の人が写真だけで第一印象を決める”って言われているんですよ。

不動産ポータルを眺めていて、「いいな」と思う物件は、

たいてい明るくて広く見える、構図のよい写真ではありませんか?

LDKの照明をつけて、窓側から撮る

──これは基本中の基本。

でも、それすらできていない物件が多いのが実情です。

掲載先や露出ポジションの工夫も、反響アップには欠かせません。

たとえばSUUMOなどで有料オプション枠に掲載することで目立ちやすくなる戦略もあります。

京滋リアリティでは、写真だけでなく露出ポジションまで戦略的に設計しています。

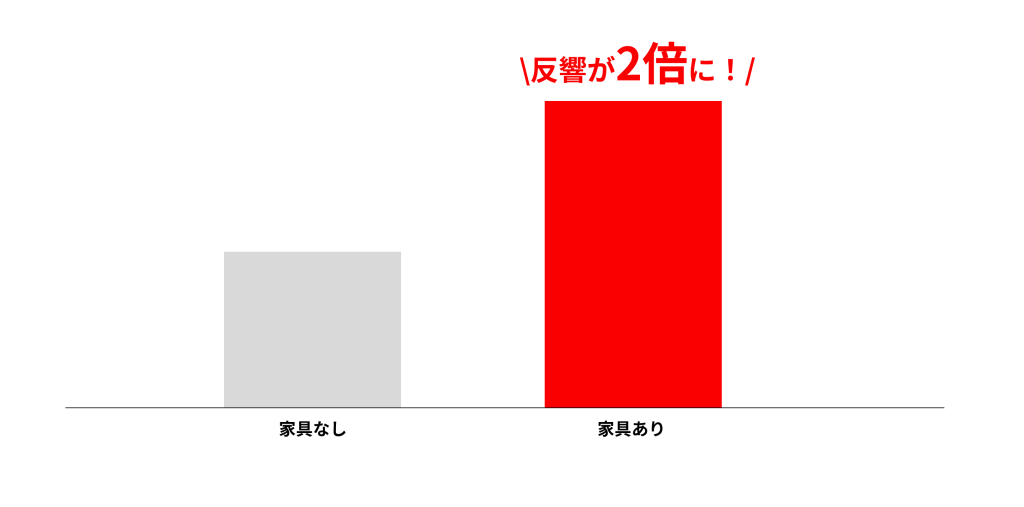

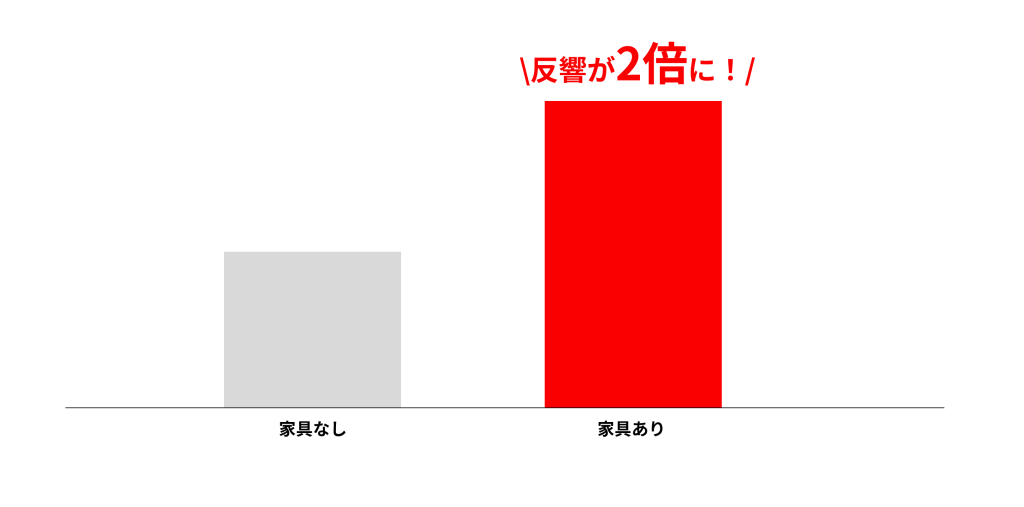

家具の有無で印象はここまで変わる

空き家のままで、売っていいですよね?

もちろんOKですが、“家具がある”だけで反響が2倍になるケースもあるんです。

空室だと広さは伝わっても、“住んだ時のイメージ”が湧きにくいもの。

ときには「この部屋、狭そう…」と誤解されるケースもあります。 そこで当社では、外注の家具レンタルではなく、自社保有の家具・小物を活用したホームステージングを実施。

モデルルームのような見栄えを再現し、内覧者の「ここに住みたい」を自然に引き出します。

さらに、買主が気にするのは「見た目」だけではありません。

「建物の状態」「周辺の住環境」「近隣住民との関係性」など、購入の不安を取り除く準備も大切です。

当社ではインスペクション(建物診断)や情報整理のサポートも行い、安心して購入してもらえる売却を支援しています。

「高く売る」は、スタート価格と“調整力”で決まる

ウチは○○万円で売りたいんですけど…

その価格、根拠はありますか?

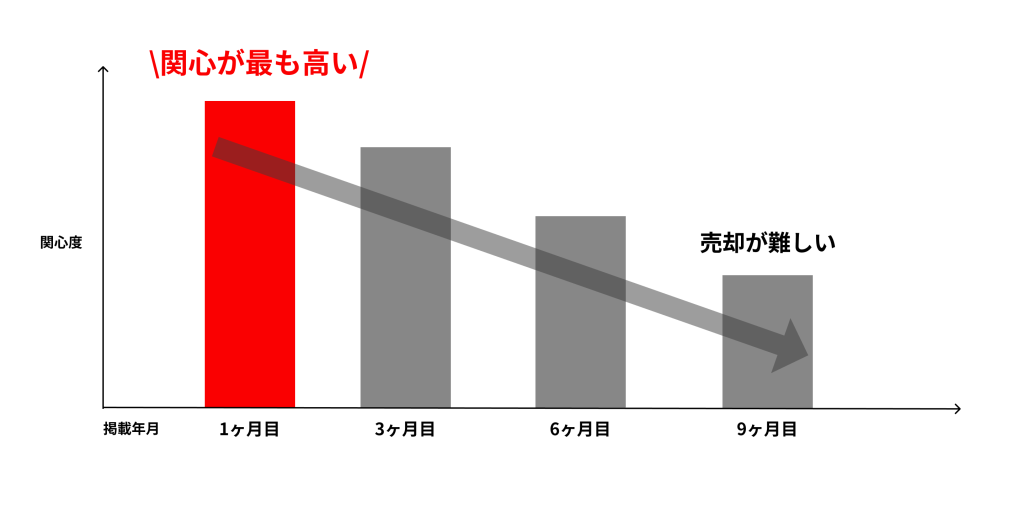

気持ちとして「高く売りたい」は当然ですが、根拠のない価格設定は“売れ残り”のリスクにつながります。

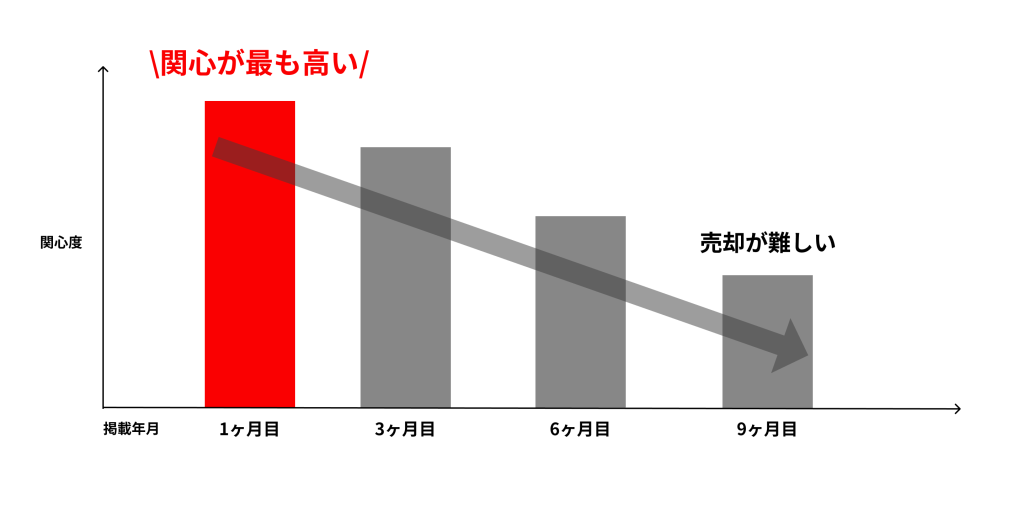

高く出しすぎた物件はポータルで埋もれ、「値下げ→さらに反響減」の悪循環に。

京滋リアリティでは、

・実際の成約価格データ

・地域特性(駅距離、学区、雰囲気)

を掛け合わせた“勝てるスタート価格”をご提案します。

さらに、価格調整も“ただ下げればいい”ではありません。

タイミングを見て再掲載したり、注目枠に切り替えるなどの戦略的な調整により、

「また注目されて売れる」というケースも多くあります。

売却は“待ち”じゃなくて“攻め”が正解

ポータルに出せば勝手に売れるんじゃ?

今は“ネットだけ”では動かない時代です。

多くの会社は「SUUMO・アットホームに載せて問い合わせ待ち」という営業スタイル。

でも、今はそれだけでは不十分です。

📢 京滋リアリティでは、物件ごとに最適化したチラシ設計+手配り活動を実施。

ターゲットエリアを絞ってピンポイントに配布し、地域ネットワークを活かした“攻めの売却を展開しています。

当社の売却実績は以下からご覧いただけます。

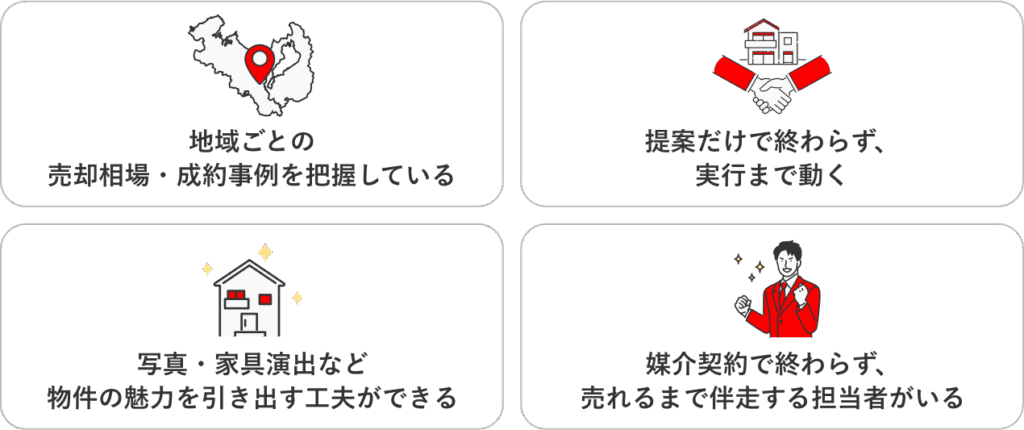

京都・滋賀で成功率が高い会社の共通点とは?

「どこの不動産会社も同じ」と思っていませんか?

実は、売却成功率の高い会社には明確な共通点があります。

特に、媒介契約を取って終わりの会社もある中で、

「売主様の利益を実現するために、最後までやり切る」姿勢があるかどうかは大きな差。

京滋リアリティでは、担当者1人ひとりが責任をもって、動き続ける体制を整えています。

状況によっては「売らずに貸す」ことも視野に入れると良いかもしれません。

売らないという選択も、時に最善

相場が下落していたり、買い手の少ない時期には、

「あえて今は売らない」判断も重要な選択肢です。

京滋リアリティでは、売却タイミングを含め、売主様にとってベストな選択を一緒に考えます。

“焦らず、でもチャンスを逃さない”。そんな伴走が私たちのスタイルです。 相続や空き家でお悩みの方は、下記の専用ページで解決策を詳しくご紹介しています。

また、「住宅ローンの支払いが厳しい」と感じている方は、

まとめ

売れない家には、「売れない原因」があります。

逆にいえば、正しく見つけて、戦略を立てて、実行すれば“売れる家”に変わるのです。

京都・滋賀の不動産売却は、

京滋リアリティが「戦略」と「実行力」と「地域密着」でサポートします。

ぜひ、あなたの売却活動に、“プロの視点”を加えてみませんか?